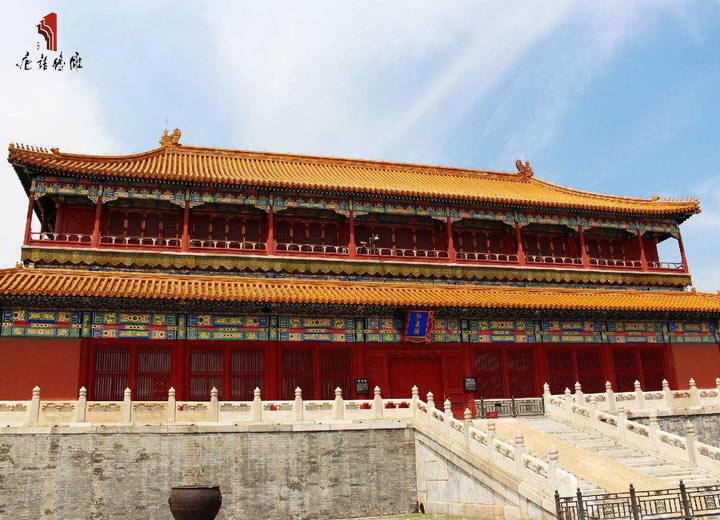

北京紫禁城中心的太和殿(在明代称奉天殿)建于公元1420年,它是紫禁城最重要的一座大殿,皇帝登基、完婚、做寿,以及每年的重大节日和朝廷大事时,皇帝都亲临此殿,举行隆重的仪式,接受文武百官的朝拜。但是就在大殿建成后的第二年,即1421年,太和殿就遭雷击而发生大火,不仅大殿本身,连同它后面的中和、保和两座大殿也全部烧毁。几年后三大殿才被修复,到了1557年,太和殿又一次遭受火灾,这次不仅三大殿,而且沿着两侧的配殿,一直烧到前面的太和门、午门,宫城中最重要的前朝部分三殿一楼十五门全部毁于火中。据文献记载,自紫禁城建成后直到清末的400多年中,宫内主要建筑发生比较大的火灾就达24次。

清咸丰十年(1860),英、法联军攻占北京,对圆明园先抢劫,后放火,使圆明三园陷人一片火海,园中数十个景点被烧毁、只剩下西洋楼景区的石造宫殿没有烧掉,经过一个世纪的沧桑,如今只有西洋楼建筑的石柱、石墙仍然立于园中,造成了后人把这些石柱、石墙当作为圆明园典型形象的误解。无数的亭、台、楼阁被毁于火海,而石墙、石柱却留存至今,说明了木结构建筑最大的缺点就是怕火。

明清时期对雷击而引起的灭灾已有所认识,只是还没有找到防止它的科学办法。个别古塔上有自塔顶的铜器上引一条铁链埋于地下的做法,但是这种避雷的办法并不普遍。在紫禁城的宫殿中,倒是发现有在建筑屋顶的正脊中心部位,于脊瓦下埋人一宝盆,盆中藏有金属的小元宝和金币,币上刻着“天下太平”字样,这就是当时用在宫殿上的防雷措施了,殊不这种铁制的宝盆,里面还放着金属元宝,不但不能保太平,反而还会引来天上的雷击而导致火灾。

一旦房屋起火,紫禁城的火火措施是在主要宫殿的四周和宫内主要的通道上设置大水缸,缸内常年储存有水,为了防止冬季水结冰,还在水缸下设有烧火的部位。但是房屋真正着了火,杯水车薪,水缸里的水哪能救得了蔓延成片的大火。外表涂金的水缸排列在殿堂前面成了一种只具有象征意义的摆设。

木结构的建筑除了怕火外,还怕潮湿与虫害。雨水如果经屋顶漏至下面的梁架,日久天长,会使木料腐蚀。南方地区有一种白蚂蚁,专喜好蛀食木料,如果不防备,区区小蚁可以把立柱与横梁蛀成空壳。