1264年,元世祖登位做了蒙古国的皇帝,年号为至元,他决心在金中都这块地方重新建设一座新城。他任命曾经主持过上都城(即开平)规划建设的汉人刘秉忠主持这座新城的规划,当时参加规划建造工作的还有阿拉伯人也黑迭儿。规划的指导思想和原则很明确,这就是遵循和继承汉族历代皇城规划的传统。因为忽必烈知道,作为一个游牧民族用武力打下了汉族的天下,要实行稳定的统治必须采用汉族统治者的传统办法,这种传统不仅表现在政治制度上,同时也必然反映在为政治服务的都城和宫室的建设上。

一座都城的选定与建设,除了必须考虑的政治和军事因素外,还必须具有相应的物质条件。中唐以降,南方的经济开始超过北方,北方的许多物资,包括粮食、纺织品木料等,都要依靠南方供应,南北大运河就成了南货北运的重要通道。元大都更离不开这条运河,而且在规划时就要开辟河道使之与运河联通,以便使专门运送都城所需物资的船只可以直通至大都城的后。同时,大都城区的朝廷与居民的用水量又很大,所以都城的供水就成了规划与建设大都时首先面临和必须解决的问题。

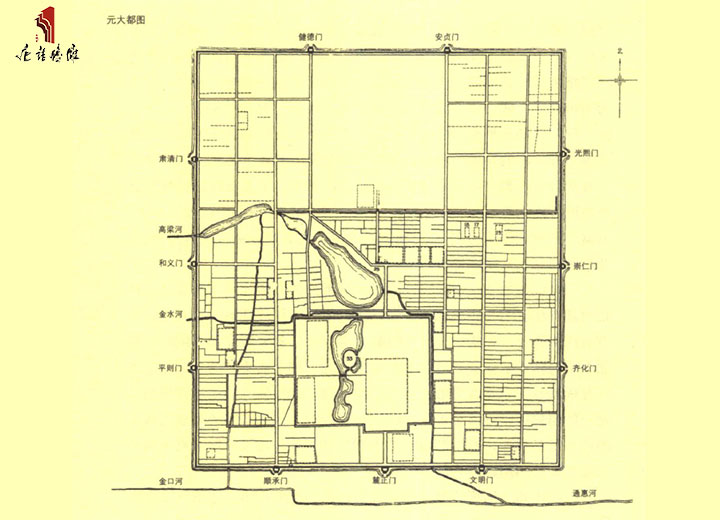

元朝伊始,因要将漕运的船只引向大都城的后市,水量需求大大增加,曾经想引用西北郊的永定河水进人河道,但因为永定河冬季水涸,夏季又山洪暴友,难于控制,必须寻找新的可靠水源。这个难题落到了一位水利专家郭守敬的身上。他遍访京郊各地,细察山脉水源,终于在大都以北的吕平一带寻得新的水源。经过勘察地形,将城北之水引向城西北之瓮山泊,向东南经高梁河流至城内的海子,又在城里开了一条通惠河与南来的运河相连,并在中途设闸提高水位,使漕运船只能从地势较低的东南一直驶到什刹海,使城北的钟鼓楼地段成为名符其实的后市商业区。除这一条主要的供水河道以外、另外还将西北郊玉泉山的泉水引向城内,经过金水河流入太液池和宫城。专供皇城内宫苑使用。这一上一下的南北两条供水道既保证了漕运的通行,又解决了大都城的生活用水,实在是一项了不起的工程。排水问题也解决了,在城中的主要干道两边都用石料砌造宽约1米的明渠,将渠内的废水通过城墙下预先构筑的涵洞排至城外。元大都的城址选在以金代离宫为中心的平地上,平面呈长方形,东西长6635米,南北长7400米,城的南墻紧贴金中都的北城墙。整座大都有里外三层城垣,即外城、皇城与宫城。外城的东、南、西三面各设有三座城门,北面只开两座门,各座城门皆有城楼,门外还有瓮城,城墙四周有环绕的护城河,每座瓮城外皆设有吊桥跨过护城河,外城的四角都建有角楼。皇城位于外城内南面的中央地区,四周长达20里,皇城内包括有宫城、御苑和隆福寺、兴圣宫、太子宫等重要的寺庙。离宫处于皇城的中心地,太液池和池中的琼华岛成为皇城内主要的风景区。宫城位于垒城的东部,它的位置正处于大都城的中轴线上。宫城四周各开有一座城门,四角也建角楼。宫内建筑也分前朝与后宫两组布置,主要宫殿前后排列在中轴线上,其余殿堂呈左右对称形地分布在两侧。据文献记载,元大都的宫殿建筑使用了不少贵币的材料,如楠木、紫檀木及各种色彩的琉璃。建筑外形上还有工字形殿、顶殿,房屋上有喇嘛教题材的雕刻和绘画,殿堂内还挂有毡毯、毛皮、丝绸帷幕作装饰。所以在都城的总体规划和宫城布局上,元朝尽管遵循和继承了汉族的传统,但在某些建筑形象和装饰上仍然保持和反映了蒙古民族的生活习俗与艺术趣味。在皇城外的东、西两侧,位于东、西的齐化门和平则门内建有社稷坛与太庙。皇城之北的什刹海正是漕运的终点,许多经大运河运来的物资均集中于此,所以钟鼓楼一带成了商业中心。元大都正是按照中国的古制“左祖右社,面朝后市”来规划和建造的。

大都城内除了宫城与皇城之外,全城被若十条纵横的干道划分为矩形的街坊。其中以通向各座城门的街道为主十道。但由于南北两面的城门不相对应,城中又有皇城及海子水面相隔,甬些干道不能贯通,形成丁字形街。这些纵横方向的干道将大都城划分为50个规整的街坊。这些坊既无坊墙,也没有坊门,只在每个坊内被东西方向的平行小巷所划分,这种小巷称为胡同。两条胡同之间相距约70米,胡同本身宽5一7米,胡同之间就是建设住宅的地方。在这样整齐划一的地段里,大都城的营造者选用了中国传统的院落式住房形式。这种住房可以很规则地排列在一起,既节省地皮,又适合北方地区生活的需要,元朝还规定每一住宅院落的占地面积为8亩,相当于53m多平方米。具有中国建筑文化特征的北京胡同与四合院住宅在大都城里出现了。

元大都于1267年开始建造城垣,至1284年在城内已经建成了官府、衙署、市肆等,第二年朝廷颁布了旧城(金中都)居民迁居新城的法令,展开建造街坊和住宅的活动。一座新王朝的都城逐渐繁荣而成为国内最大的城市。